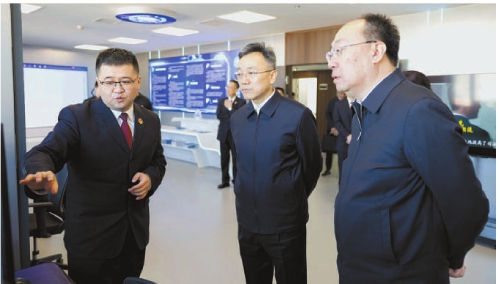

2023年11月30日,北京市检察院党组书记、检察长朱雅频(中)到北京市海淀区检察院调研,观摩电子证据审查室办案流程。

应勇检察长指出,以检察工作现代化服务中国式现代化,需要可操作、可推进、可评价、可见效的务实举措,为北京市检察院党组深化思考以检察工作现代化服务首都现代化建设的命题提供了具体方向指引。结合北京市检察机关如何贯彻落实大检察官研讨班精神,坚持讲政治与讲法治有机结合,让“高质效办好每一个案件”这一新时代新征程检察办案的基本价值追求成为首都检察首善标准的鲜明品格,近日,二级大检察官,北京市检察院党组书记、检察长朱雅频接受了本报记者专访。

记者:2023年大检察官研讨班明确提出,要从政治上着眼、从法治上着力,让坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”成为新时代新征程检察机关的鲜明政治底色。对此,北京市检察机关是如何贯彻落实的?

朱雅频:北京市检察机关牢记“看北京首先要从政治上看”,认真贯彻落实大检察官研讨班精神,坚持凡事从政治上考量、在大局下行事,持续深化以党的政治建设统领检察工作的实践创新。

我们强化政治建设的引领保障作用,坚持以贯彻党的二十大关于“加强检察机关法律监督工作”的部署要求、《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》及北京市委实施意见引领和保障检察工作、带动检察全局工作,努力以顽强斗争打开法律监督工作发展的新天地。强化检察发展“思想要素”功能,深入开展主题教育,北京市检察院党组会“第一议题”逐章专题研讨学习党的二十大报告,持续思考和推动解决事关检察工作现代化的理论与实践问题。纵深推进全面从严治党治检,把全的要求、严的基调、治的理念融入制定实施检察机关党建督查测评体系,常规政治督察首次延伸到市检察院机关基层党组织。

我们服务“国之大者”首都实践,以首都城市战略定位和履行首都职责要求为牵引,统筹发展和安全要求,从政治上着眼,从法治上着力,深化首都特色检察品牌建设,服务保障新时代首都发展的契合度更高。一是服务保障全国政治中心建设,如坚持以政治安全为根本,严厉打击各类渗透颠覆破坏犯罪,常态化开展扫黑除恶斗争;二是服务保障全国文化中心建设,如加强北京历史文化名城保护,以公益诉讼检察履职精准守护“城之魂”“城之源”;三是服务保障国际交往中心建设,如首次将“法律监督”元素嵌入国家级、国际性“三平台”建设;四是服务保障国际科技创新中心建设,如紧扣北京打造世界主要科学中心和创新高地目标任务,深化知识产权检察融合履职,推动形成知识产权领域司法保护与行政保护协同效应。

记者:不久前召开的部分省级检察院检察长座谈会,再次强调“高质效办好每一个案件”。对此,您如何理解?北京市检察机关有哪些具体贯彻落实举措?

朱雅频:党的二十大报告指出,“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务”。最高检党组强调“以更高质效的检察实绩持续深化习近平法治思想的检察实践”,引领我们坚持讲政治与讲法治有机统一,着眼于检察履职,将高质效办好每一个案件作为检察工作高质量发展的具体实践,作为推进检察业务工作现代化的首要任务,明确检察履职办案应当做到检察办案质量、效率、效果有机统一于公平正义。

我们遵循“法定职责必须为”的法治要求,推进检察工作法治化,深刻认识检察行权偏重履行司法职能以致检察机关法律监督职能作用发挥还不够充分问题,着力推进“强法律监督之基、固法律监督之本、行法律监督之力、积法律监督之势”的实践创新。2023年,在全市检察机关办案总体规模持续攀升的情况下,监督案件占办案总量比重上升至65%,司法案件比重占办案总量下降至35%,两类案件占比结构在2022年首次实现逆转的基础上持续优化,同时依职权主动监督案件占检察监督案件总量近八成,检察行权的监督属性和法律监督的主动性、能动性进一步增强。

我们着眼全面协调充分履行“四大检察”职能,深化检察办案供给侧结构性改革,注重以评价指标系统化提升工作指导系统性,动态优化业务评价规则体系,推动检察业务发展呈现积极变化明显增多的态势,持续破解检察办案供给不足、质效不高、结构失衡问题。2023年,全市检察机关刑事检察办案比重由高质量发展阶段以前的91%下降至64.5%,民事检察、行政检察、公益诉讼检察办案比重由高质量发展阶段以前的9%上升至35.5%,检察履职的全面性协调性不断增强。全市检察机关办案质量综合评价指数优于2022年,总体业务绩效保持逐年上升态势,已有52件案件入选最高检发布的指导性案例和典型案例,同比上升48.57%,法律监督工作质效与“首都各项工作历来具有代表性指向性”要求的适配性增强。

记者:2023年全国检察机关大数据法律监督模型竞赛,北京有六个模型获奖,其中三个一等奖。您在全国检察机关数字检察工作推进会上作经验交流时提到,“着力释放数字检察倍增效能,牵引带动法律监督质效变革”。请您结合北京市检察机关数字检察实践,谈谈如何通过释放数字检察效能来推动实现“高质效办好每一个案件”。

朱雅频:我们理解“党的检察事业欣逢最好发展时期”,蕴含着检察事业发展欣逢“数化万物,万物皆数”的数字时代方面的内涵,引领我们突出数字时代检察履职鲜明特质,充分发挥数字检察驱动法律监督提质增效的重要引擎和关键变量作用,着力推动“业务数据化”向“数据业务化”转变。实践中,北京市检察机关依托建用法律监督模型,强化技术性辅助、穿透式审查、实质性监督,持续塑造新质法律监督能力,推动检察行权一体履职、综合履职、能动履职效能不断释放,数字检察对监督线索发现、监督案件办理的贡献分别为69.9%和70%,平均每百件检察监督案件中通过数据模型发现并成案的达58件,呈现“数字检察一子落,法律监督满盘活”的新气象。

一是驱动治罪由浅入深。比如,2023年以来,北京市检察机关在深化数字检察实践中,深耕细查、深挖根治深层次违法犯罪问题,发现并移送各类犯罪线索1332条,已立案372件。数字检察推动法律监督由个别、偶发、被动、人力监督向全面、系统、主动、智能监督转变,数据赋能使法律监督由浅入深、向监督深层次违法犯罪行为演进。

二是驱动治理“由案到治”。我们坚持以数字检察为牵引,聚焦社会治理“空白领域”“灰色地带”、行业管理突出问题,以检察机关依法监督的“我管”促职能部门依法履职的“都管”,推动个案办理、类案监督,提炼的经验法则转化为社会治理的善治规则。如依托数字检察优势,在办理系列医保诈骗案件中,提炼出的医保欺诈识别规则被引入医保基金管理规范;在办理农药供应商、经销商和农户串通骗取国家农药补贴系列案件中,总结出的骗补防范规则被纳入农药减量使用管理系统。

三是驱动法律监督向更高形态演进。检察行权适应专业化分工需要,分设不同职能机构执掌各项检察职能,机制设计体现出“分”的效能。但是,社会治理问题往往不是单一条线或单一部门单打独斗就能解决的。我们依靠数字检察,推动检察履职更好地由“条线分割”“各自为战”向“融合履职”“集成作战”转变。如涉安全生产的特种作业操作证专项监督中,依托模型碰撞出假证线索后,从线索移送到假证制、售、购、用、验全链条打击,再到精准排除在建工程隐患以及开展网络空间治理等,检察行权体现出“统”的功效,各项检察职能在“统分结合”中增强了法律监督的整体效能。同时,数字检察效应也在“溢出”影响执法司法业态,北京市检察机关与其他执法司法机关正不断凝聚数字赋能思想共识,逐步形成社会治理全链条各环节同向发力、整体发力局面。